Röntgenmikroskope zu Stromgitarren! Eine reich bebilderte Homestory.

And now for something completely different: Gitarre bauen kann sehr viel cooler sein, als Gitarre spielen. Besonders, wenn man, wie ich, eher mittelgut spielt. Dann flüchtet man gern mal in die Metaebenen der Virtuosität.

Die unterste Metaebene ist das Bescheidwissen über Gitarren. Wobei man dann wieder unterscheiden muss zwischen dem absichtsvoll verdummenden Geschwätz von Gazetten wie “Gitarre und Bass” etc, und den Wissenshalden, die in Werken wie Zollners “Physik der Elektrogitarre” zusammen getragen wurden.

Irgendwo zwischen der Unbedarftheit der Prospekt-Gläubigen und den kunstfernen Kenntnissen der Physiker liegt das Halbwissen der Hobby-Gitarrenbauer und Self-made-Technicians. Damit ist die Höhenlage dieser Homestory abgesteckt. Nicht die hohen Gippel sind das Ziel. Es wird ein Spaziergang durchs Mittelgebirge. Aber seinen Anfang nimmt unser Ausflug im Tal. Ich möchte, will das meinen, mit einer lang schon fälligen Stänkerey gegen Paula beginnen.

Weil nämlich die Gibson Les Paul, aka “Paula”, eine schlimme, eine ekelaftig talgbrockene Ungitarre ist! Einer muss es mal sagen. Was solls, ich tus. Alles an einer Les Paul ist fehlkonstruiert. Sie ist hölleschwer. Sinnlos schwer. Schwer wie eine Stopfleber. Schwer wie ein Aussenboardmotor. Ihr Hals ist geleimt und lässt sich also nicht wechseln oder eben mal reparieren. Die Tune-o-Matic Brücke kann man nicht saitenweise höhenjustieren. Der Headstock zieht die Saiten auswärts, was durch unnötige seitliche Reibung in den Sattelrillen die Stimmbarkeit der D- und G-Saiten mindert.

Und der Sound? Nun, die kurze Mensur macht, dass die Saiten schlaff durchhängen, wodurch sie dumpf und labberig klingen. Pigor zufolge müsste die Gitarre eigentlich nicht Paula, sondern Kevin heissen. An die Stelle neugierig funkelnder und springlebiger Single-Coils hat man flatschige Humbucker montiert, die den Ton gänzlich ruinieren. Flach, trübsinnig und fettklössig kommt ihr Klang daher. Wo eine echte Stromgitarre atmet, knurrt und brummt, wo sie greint und ningelt; wo jede irgend liebenswürdige Gitarre eben ihre Lebensäusserungen tut, da schweigt die Les Paul und leidet an Verstopfung. Die letzte Wahrheit über die Les Paul ist, dass sie sich einfach nie richtig ausgeschissen hat.

Soviel der Stänkerey. Nun wir die haben, kann’s ja los gehen: Manche wissen es und andere glauben davon gehört zu haben: Im wahren Leben bin ich Wissenschaftler. Weil es bekanntermassen kein wahres Leben im falschen Soundtrack gibt, spiele ich zudem nicht nur Stromgitarre, sondern habe mir letztes Jahr auch selbst eine zusammen geschraubt. A real mans guitar, eine Telecaster also.

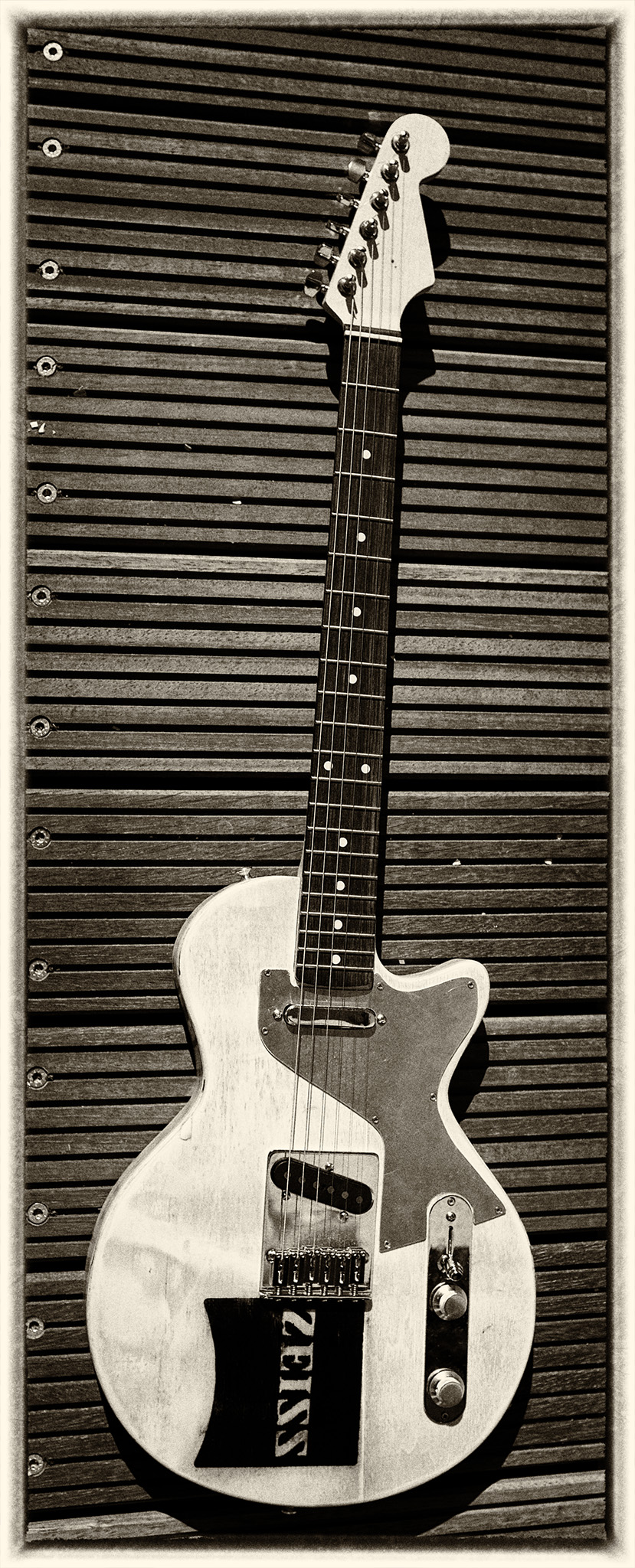

Abbildung: Meine erste Tele. Selbst geölt und geschraubt.

Ich sage “zusammen geschraubt”, weil es tatsächlich so war. Auf Ebay konnte man einen Tele-Bausatz für knapp 150€ ersteigern. Die mitgelieferten keramikmagnetischen Tonabnehmer habe ich durch “Brown Sugar”-Pickups der Firma Bareknuckle ersetzt und die Elektronik leicht verändert (andere Potis, andere Kondensatoren). Den Korpus in feinem Tungöl gebadet und hernach geschliffen. Es war alles ganz einfach. Irgendwann habe ich auch noch den Sattel getauscht und seither spielt sich die Tele butterweich und fliessend. Ihr Klang ist betörend. Wirklich. Die reinste Loreley. Ich schwöre, keine original Fender, die ich ausprobiert habe, hat je besser geklungen. Keine Custom-Shop und keine “Masterbuild”. Mag sein, es liegt an der Einstellung; der Abstand von Pickup zu Saite ist, wie ich herausgefunden habe, ziemlich kritisch. Aber ich meine, es liegt auch an den Pickups selbst. Der Barenuckle Hals-Pickup ist nicht von dieser Welt. Holdselig und anmutig springen die Töne von seinen Alnico5-Magneten. Audrey Hepburns Hals, nur eben als Klang. Was für eine weiche Linie, was für ein hinreissender Schwung!

Aber um diese Telecaster geht es gar nicht. Sie ist lediglich das Prälude. Sie taucht überhaupt nur seitlich am Weg auf, weil ich ihretwegen auf den Einfall kam, um den es hier geht. Nämlich um den Bau einer weiteren, ganz eigenen Gitarre. Um das zu erläutern, müssen wir einen Umweg über die Zelltechnologie nehmen. Es dauert auch nicht lang. Versprochen.

Also: In meiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftige ich mich unter anderem damit, Zellen in Hydrogelen wachsen zu lassen. Normalerweise wachsen Zellen in Organismen. Man kann auch sagen, Zellen würden die Organismen bilden, aber das ist lediglich eine Frage der Ansicht. Beide Blickwinkel, also dass der Organismus die ökologische Nische für die Zelle ist, bzw. die Zelle der Baustein des Organismus, sind ja, nunja Winkel. Und als solche vereinseitigte Ansichten des Gesamts.

Vor mehr als einhundert Jahren jedenfalls – im Jahr 1911 – hat einer namens Alexis Carrel die ersten Zellen _ausserhalb_ eines Organismus kultiviert. (Selbst war der Mann im Übrigen nicht besonders kultiviert, denn er befürwortete die Eutanasie und hat dann noch mit dem Vichy-Regime kollaboriert. Vermutlich hätte er Les Paul gespielt. Möglicherweise auch ist der Sattel der Les Paul des unsäglichen Slash aus dem Schlüsselbein Carrels geschnitzt. Vermutlich.)

Es ändert, wie dem auch sei, die weltanschauliche Blödheit Carrels nichts an der Tatsache, dass er die ersten Zellkulturen anlegte. Sogenannte Explantkulturen aus der Milz von Hunden, wenn man es genau wissen will. Er nahm kleine Gewebsstückchen aus der Milz und praktizierte diese in geronnenes Blutplasma. Nach einem Tag konnte man die ersten Zellen auswachsen sehen. Sie wanderten aus dem Gewebestück in das Hydrogel des geronnenen Plasmas. Allda teilten sie sich sogar.

Die Zellkultur war erfunden. War die Agrikultur letztlich nichts anderes, als die Emanzipation des Organismus von seinem Biotop, so war die Zellkultur die Emanzipation der Zelle von seinem Organismus.

Abbildung: Erste Zellkultur von Carrel, 1910. Die Zellen wachsen in Fibrin.

Später wurden chemisch definierte Medien ausgesonnen. Ein gewisser Renato Dulbecco, ein vielfach rühmlicherer Charakter als Carrel, obgleich wie der, ebenfalls Nobelpreisträger, fand eine bis heute gültige Rezeptur löslicher Faktoren, mit denen das Blutplasma vollständig ersetzt werden konnte. Dadurch wurde es möglich, Zellen als Mono-Lage auf harten Oberflächen wachsen zu lassen. Erst kultivierte man auf dem gläsernen Boden von Petrischalen und heutzutage tut man es auf den trostlosen Plastikböden von Polystyren-Flaschen.

Soweit, so gut. Leider ist nun das Wachstum auf Plastik-Oberflächen nicht sehr effizient, wenn es darum geht, möglichst viele Zellen in einem möglichst kleinen Volumen zu vermehren. So kamen die aus der Mode gekommenen Hydrogele wieder in Mode. Nur will heute begreiflicherweise keiner mehr in geronnenem Blutplasma kultivieren; das Zeug ist hundeteuer (sic!), schwer zu beschaffen und von wenig einheitlicher Qualität. Also befinden sich die Wissenschaftler – und ich mittenmang – auf der Suche nach Ersatz-Hydrogelen. Wir wiederholen sozusagen die Arbeiten von Dulbecco, mit dem Unterschied, keine Nähr-Flüssigkeiten, sondern Nähr-Gele zu erfinden.

(Gelduld! Gleich komme ich wieder auf die Gitarre. In Wirklichkeit rede ich von nichts anderem.)

Gele haben in der Zellkultur nur Vorteile. Alles an ihnen ist besser. Sie sind einfacher zu handhaben, preiswerter, effizienter, die Zellen wachsen wie im Organismus dreidimensional, anstatt zweidimensional und artifiziell… kurzum, es ist die überfällige Berichtigung der seit Jahrzehnten irrgehenden zweidimensionalen Zellkultur auf harten Oberflächen.

Nunja. Einen Nachteil haben die Hydrogele: Es lassen sich die Zellen in ihnen nicht annähernd so schön mikroskopieren und beobachten, wie in 2D. Auf den glasklaren Oberflächen liegen sie übersichtlich und wunderbar hingebreitet. Man kann sogar Filme von ihnen drehen.

Filmchen: Eine Zeitrafferaufnahme von Stammzellen aus dem Rattenpankreas. Hier sind 2 Tage auf 18 Sekunden zusammen gezogen. So erst erkennt man, dass die Zellen nicht etwa dröge herum liegen, sondern allerhand Ballett machen. Ein Teil unserer Forschung widmet sich dem Aufnehmen und Auswerten solcher Zeitserien.

Solche schönen Bilder und Filme gelingen nicht, wenn die Zellen in Gelen wachsen. Mit herkömmlicher Mikroskopie lässt sich nicht genau erkennen, an welchen Stellen Zellen wachsen. Das liegt vor allem daran, dass die Zellen (besonders, wenn sie dicht wachsen) übereinander liegen können und bei ihrer Projektion auf eine zweidimensionale Beobachterebene die Information verloren geht, was oben und was unten war.

(Nebenher fehlt auch ein guter Kontrastmechanismus für Zellen in Gelen. Die Frage nach dem Kontrastmechanimus ist immer *die* zentrale Frage jeder mikroskopischen Technik. Zellen sind durchsichtige Objekte, weswegen man sie mit ausgeklügelten Methoden sichtbar machen muss. – Keine Angst, ich werde diese Sachen jetzt nicht auch noch erläutern, ich bin selbst zu ungeduldig. Schliesslich will ich über die Zeiss-Caster berichten.)

Abbildung: Zellen in einer Hydrogel-Kapsel (lichtmikroskopische Aufnahme).

Sehen Sie die Zellen in der obigen Abbildung? Ich auch nicht. Deswegen musste ein besseres optisches Verfahren her, um die Zellen abzubilden. Wir haben ziemlich viel ausprobiert. Am längsten haben wir mit dem konfokalen Laserscanningmikroskop rumgehühnert, nur um am Ende zu merken, dass es eine Sackgasse war.

So ist Forschung. Man kartographiert Städte voller Sackgassen. Immerzu findet man einen Weg, der breit und einladend aussieht wie eine Allee und am Ende irgendwo an einem Hindernis endet oder versandet. Aber man kann ihn in die Stadtkarte eintragen.

Wir also, nachdem wir mit dem Laserscanningmikroskop nicht weiter gekommen waren, sind auf ein ziemlich exotisches Verfahren verfallen: Röntgenmikroskopie. Im Grunde ist das wirklich nichts anderes, als ein Röntgengerät, nur mit höherer Auflösung. Man kann durch praktisch alle Proben hindurch leuchten und erhält wieder eine 2D-Projektion. Auch durch undurchsichtige Proben, wie zum Beispiel durch Haut oder Hirn oder Knochen. Wenn man jetzt noch die 3D-Anordnung in der Probe sehen will, muss man die Probe im Strahlengang einmal um sich selbst drehen und alle 2D-Projektionen zurück in das durchleuchtete Volumen projizieren. Nichts anderes wird in jeder Klinik in einem CT gamacht, mit dem Unterschied dass Quelle und Detektor um den Patienten kreisen, anstatt dass der in einem festen Strahlengang gedreht wird. Wahrscheinlich, weil ihm sonst schwindlig würde und er kotzen müsste. (Obwohl ich das ganz gern mal sehen würde, die aufsteigende Lava in der Kehle.)

Abbildung: Funktionsprinzip eines Röntgenmikroskopes. Es gibt zwei Vergrösserungen, eine geometrische (Dia-Projektor-Prinzip) und eine optische (Objektiv).

Wie dem auch sei. So ein Röntgenmikroskop mussten wir haben. Unter anderem eben, um das Wachstum von Zellen in Hydrogelen verfolgen zu können. Der Zufall trägt ja seinen Namen, weil einem manchmal einfach zufällt, wofür man sich eigentlich hart anstrengen müsste. In unserem Fall kam der Zufall in Gestalt eines Institutsumzugs. Wir sind Ende letzten Jahres in ein neues Institutsgebäude umgezogen. Woooohoooo! Im Zuge des Neubaus wurden auch Geräte angeschafft – und so kam es, dass wir ein piekfeines Röntgenmikroskop erhielten. Es wurde von der Firma Xradia aus Californien gebaut, die wiederum unlängst von der altehrwürdigen Firma Zeiss aufgekauft wurde.

(Aha! Zeiss! Endlich! Jetzt kommt die Sache mit der Gitarre.)

Abbildung: Röntgenbild einer Aal-Larve. Der Kopf ist ca. 0.1mm lang.

Abbildung: Röntgenaufnahme von Zellen in einem Hydrogel. Jetzt sieht man die Zellen. Well. Mit geübtem Auge jedenfalls.

Ein Röntgenmikroskop ist ein voluminöses und vor allem höllenschweres Ding. Weil es, nunja, Röntgenstrahlung produziert, muss es gut abgeschirmt werden. Am besten mit Blei. Es wiegt, will ich sagen, ganze drei Tonnen. Allein, den Trum in sein Labor zu befördern, war ein eigenes Abenteuer.

Trotz seiner vorsintflutlichen Grösse kam das Mikroskop mit dem Flugzeug. Es stand dann eine Weile im Zoll und verursachte Ärger bei den Behörden. Schliesslich aber traf es bei uns im Institut ein: In zwei gewaltigen Holzkisten, übersäht mit Tatoos, will sagen, Aufdrucken, die von den gefahrvollen Wirrnissen des Transits kündeten. ”This side up”, “Authorized Zeiss Personal Only”, “Fragile”, “Forklift here”, “Do not stack” und was dergleichen Transportkauderwelsch ist.

Abbildung: Kistenholz in rauen Mengen. Holz genug für zwanzig Gitarren. Hier mit Mimi bei der Auswahl der passenden Stellenfür erstmal eine.

Was lag näher, als Gitarren aus diesen Kisten zu bauen? Ich meine: Was?

Sie müssen es zugeben. Stromgitarren aus Röntgenmikrsokop-Kisten, das liegt auf der Hand. Der Plan war gefasst noch ehe der Kran die Mikroskop-Kiste den heiligen Grund unseres Instituts hatte küssen lassen. Während das schwere Ding majestetisch an seinen Hebegurten einschwebte, war beschlossen: Eine Stromgitarre würde aus dieser Kiste erstehen, wie die Welt noch keine gesehen hatte. Ein Fulgurator Roch, eine Steampunkrockaxt, eine Dümpfwümme. Eine Zeiss-Caster.

Nur wie? Das Holz der Kiste, soviel war nach kurzer Inspektion klar, war denkbar mies: Es handelte sich um das billigste, hingeschludertste, jammervollste Pappel-Schichtholz. Zwar gute 10mm dick. Aber weich, schwammig, grobmaserig und mit gähnend weiten Lücken, wo die Furniere auf Stoss hätten zueinander gefügt sein sollen. – Egal. Es muss gehen. Bringen wir den Plan aufs Papier.

Abbildung: Vektorgraphik des Korpus. Sie ist durch leichte Abwandlung bestehender Zeichnungen einer Les Paul Junior entstanden. Jemand sagte einmal, die Epoche der Post-Postmoderne sei eine Epoche des „Remix“, also des Hernehmens bekannter Formen und deren Einfügen in neue Zusammenhänge. Mag was dran sein. Ich remixe die Form der Les Paul.

Jetzt denken Sie bestimmt: “Die Form kommt mir bekannt vor. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen.” – Ich bin gestellt. Ja, der Korpus ist einer Les Paul Junior nachempfunden. Eben noch wie ein Brüllaffe gegen die Les Paul gestänkert und dann selber eine bauen, det hammwa jerne! – Mooooment! Gut. Die Les Paul hat einen anmutigen Umriss. Okay. Zugegeben. Das ändert am eigentlichen Punkt der Sache nix.

Präzisiere ich meine eingängliche Polemik also. Lassen wir die technischen Mängel der Les Paul einmal hingehen: Das Schlimme an ihr ist nicht die inferiore Technik an sich. Es ist der Geist, der aus den gewählten technischen Lösungen spricht. Nichts ist in ihr vom Aufatmen der Welt nach dem Kriege und vom technologischen Pioniergeist der 50er Jahre. Die Les Paul sollte im Grunde eine traditionelle akustische Schlaggitarre nachbilden. Es ist hinlänglich bekannt, dass Ted McCarty (dem Gibson-Präsidenten) der Gedanke an eine Klotzgitarre zuwider war. Es roch nur eben nach Geld. Statt konsequent zu sein, verbarg man die Innovation schamhaft. Heck, Gibson hat der Les Paul sogar ein bescheuertes Schlagbrett verpasst! Ein Schlagbrett, das zum Schutz der dünnen Resonanzdecken akustischer Gitarren erfunden worden war! Warum? – Weil man Angst vor der eigenen Courage hatte.

Vergleicht man diese mürrische Innovation und das romantische Erhaltenwollen der Akustikgitarre mit radikalen Lösungen von Leo Fender, wird der eigentliche Ungeist der Les Paul deutlich. Fender wollte alle Teile der Gitarre “serviceable” und hat sie deshalb als Baugruppen konzipiert: Abschraubbarer Hals, mit dem (abschraubbaren) Hals-Tonabnehmer bzw. der (abschraubbaren) Bridge verschbundene Tonabnehmer, Elektrik an der (abschraubbaren) Kontrollplatte usw. Alles an der Telecaster ist schnell und problemlos austausch- und modifizierbar. Dazu kamen preiswerte Hölzer anstelle von sinnlos teuren und resourcenzehrenden “Tonhölzern”, wie Mahagoni oder Ahorn. Eine Tele atmet den abenteuerlustigen Geist von Pragmatismus, Experimentierfreude, Sinn fürs Wesentliche und gewiss auch Entrepreneurship. An einer Gibson hingegen gemahnt alles an die Mahagoni-meublierte Gesinnung von Leuten, die zwar ganz gern reich wären, unter Reichtum aber nur die biederen Accessoirs eines zu Recht ausgestorbenen, erbärmlich prätentiösen Lebensstils verstehen…

Die Telecaster will Anschluss, die Les Paul will Distinktion. Die Telecaster ist ein Werkzeug, die Les Paul ist ein Besitzstand. Die Telecaster ist subversiv, die Les Paul ist arriviert. Es wäre ein Fehler, Telecaster und Les Paul als unterschiedliche Ausführungen des selben Instruments anzusehen. Es ist eher umgekehrt. Es handelt sich um die Vergegenstädnlichung unterschiedlicher Haltungen in einer verwechselbaren Form. Nichts scheint mir wünschbarer, als diese Verwechslungsgefahr ein für alle mal zu bannen.

Rock ’n Roll ist nicht einfach laut oder besonders widerständig oder bürgerschreckend. Höchstens aus Versehen. Aus Spaß. Der Aberglaube ist so hartnäckig wie falsch, dass Rock ’n Roll Rebellion sei. Bestenfalls ist er die Rebellion, die nichts von sich weiss. In Wirklichkeit ist Rock ’n Roll ist eine Bewegung zu sich selbst. Das Gegenteil einer Pose; er verneint keine Werte, sondern versucht – sehr fußgängerisch, sehr tapsend, sehr ungelenk – andere Werte. Rock ’n Roll weiss es nicht besser, aber er möchte es anders. Was sich dann oft genug als Rock ’n Roll inszeniert ist in der Regel nur die professionelle Nachahmung des tatsächlichen Dilettantismus. Nichts ist weniger Rock ’n Roll, als Professionalität im Sinne institutionalisierten Handelns.

Ironischerweise wurde die Telecaster für Western- und Countrymusik konzipiert. Leo Fender ahnte nichts von der ihr innewohnenden Stimmgewalt. Doch ihr Wesen war, wie erselbst, so beschaffen, dass sie immerfort etwas anderes erreicht, als intendiert. Die Les Paul, im Gegensatz zur Tele, wird von Rockern benutzt, denen es ums Herzeigen geht. Sie kann nur, was von ihr gewollt wird und nichts darüber hinaus. In ihr ist alles zur Pose geronnen. Ihr gebrichts an der Fähigkeit zur Selbsttranszendenz. Natürlich ist sie nichts weniger als unangepasst. Nicht allein, weil sie eine ordentliche Stange Geld kostet. – Den unangemessenen Preis hat sie mit der Telecaster, die zwar preiswerter, aber trotzdem überteuert ist, gemein. – Sondern weil der Geist, aus dem die Les Paul geschaffen wurde, nichts ist, als manieristische Wichse.

Zurück zur Zeiss-Caster. Nun ich hoffentlich klar gemacht habe, dass man die Korpusform der Paula wohl kopieren, ihren Geist aber verabscheuen kann, ist der Rest der Geschichte schnell erzählt. Dem wohlgeformten Korpus einen subversiven Geist einzuhauchen, habe ich ihn aus fünf Lagen Sperrholz konstruiert. Anders ließ es sich auch gar nicht bewerkstelligen, die Lagenkonstruktion ergab sich mehr oder minder zwangsläufig aus der Idee, das Kistenholz zu verwenden. Der Vorteil dieser Konstruktionsweise liegt darin, dass alle Ausfachungen, die normalerweise gefräst werden müssen – i.e. Taschen für die Elektrik, die Tonabnehmer und zur Aufnahme des Halses – einfach gesägt werden konnten.

Abbildung: 5 Lagen Sperrholz.

“Sperrholz!”, werden Gitarrenconnoisseure mit angewiderter Mine und gleichsam die Nase mittels Daumen und Zeigefinger sich abkneifend ausrufen. “Sperrholz!”, entgegene ich denen selbstbewusst und mit Triumphgefunkel im Aug. – Es gibt kein besseres Material für einen Stromgitarrenkorpus. Leo Fender hätte Sperrholz genommen, wenn er den Einfall gehabt hätte. Sperrholz ist unempfindlich gegen Schwankungen von Luftfeuchte und Temperatur, es fasst sich an wie normales Holz, es ist hart und schwer genug für eine gute Balance vorm Körper. Es ist sogar fast zu schwer. Deswegen habe ich den Korpus innen hohl gestaltet; ich mag tendenziell leichtere Gitarren lieber.

Abbildung: Hauptwerkzeug: Die motorisierte Laubsäge. Heimwerkers Rache.

Auf den Klang hat das alles sowieso keinen Einfluss. Den Klang einer Stromgitarre formen – und zwar in genau dieser Rangfolge der Wichtigkeit: Die Tonabnehmer, die Elektrik, die Bridge, der Sattel, die Saiten, die Hals-Steifigkeit, die Masse der Kopfplatte und schliesslich Korpusmasse, -form und -material. Der Korpus, erkennt man, ist im Grunde nur für Ergonomie und Aussehen von Belang. Wers nicht glaubt, schlage im Zollner nach. Ich habe keine Zeit für Esoterik. Ich baue lieber Gitarren.

Der Korpus also ist aus fünf Lagen Sperrholz entstanden: Hinten, aus der Xray-Kiste mit der Aufschrift “Forklift here”, dann zwei Lagen aus Kiefernsperrholz mit grossen Löchern, wobei für eine hinreichende Steifigkeit des Korpus in der Mitte ein durchgehender Steg blieb. Die vierte Lage – ebenfalls aus ganz gewöhnlichem Baumarktsperrholz – hat nur noch Löcher für die Pickups und Schlitze, um die Kabel zu führen. Darauf geleimt schliesslich wurde die letzte Schicht, Kistenholz mit Zeiss-Logo, in das Löcher für die Pickups gesägt wurden. Das Schlagblech zur Befestigung des Hals-Pickups ist aus einem Alu-Blech (falls jemand weiss, wie man Alu künstlich altert, bitte ich inständig um Geheimnisverrat!). Den Hals habe ich auf Ebay ersteigert. Ein schöner Strat-Hals von Warmouth, Edelstahlbünde. Gar nicht mal so teuer. (Der Hals, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ja das Herz einer Stromgitarre. An ihm entscheidet sich das Spielgefühl; der Rest ist austauschbar oder modifizierbar. Der Hals ist vorgegeben. Daran kann ein Hobby-Gitarrenbauer nichts ändern. Der Hals ist das Zentrum. Der ganze Rest ist angehängte Fassade. Technisch ist eine Stromgitarre Halsschmuck, Halsanhang; an den Hals geschraubter Tüdelkram.)

Abbildung: Leimen und Zwingen.

Eines noch. An der Kopfplatte, statt der üblichen Mechaniken, ein Stimmautomat der Hamburger Firma “Tronical”. Blöder Name, aber technisch wirklich beeindruckend. Nicht, dass es nötig oder auch nur besonders nützlich ist. Man sollte eine Gitarre schon stimmen können, nötigenfalls auch hurtig. Aber cool ist es schon, wenn sich die Servos da flitzeflink bewegen und die Gitarre sich selber stimmt. Wennschon Zeiss-Caster, dann richtig.

Rock ’n Roll ist grundlose Innovation. So lautet die kürzeste Definition, die mir bislang untergekommen ist.

Abbildung: Der Tronical Stimmautomat.

Abbildung: Some Guitarporn.

Abbildung: Rock!

audio :-((

Ja ja. Stimmt wohl. Audio folgt, sobald ich Zeit zum aufnehmen finde.

Da wurde also erfolgreich der liebreizende, gleichwohl völlig geistfreie Körper von Paula mittels Laubsäge und Sperrholz geklont. Der um Hohlräume bereicherte Phänotypus mit allerlei gitarrenüblichem Zubehör befüllt und drapiert, was diesen Hybriden, setzt man ihn unter Strom, dazu bringt, endlich den ersehnten Rockgeist hörbar rauszulassen, der bei Paula tief in ihrem massiven Gebälk gefangen ist und immer noch seiner Befreiung harrt. Allein, der akustische Beweis steht immer noch aus. Liebe Frau Eff, niemand erwartet von Ihnen, eine sehr zeitaufwändige musikalische Darbietung a la Dr. Brian May (Astrophysiker), der sich in jungen Jahren auch eine Stromgitarre aus Teilen zusammenzimmerte, die er in der elterlichen Wohnung auflas. Ungeachtet dessen haben Sie eine sehr schöne Geschichte geschrieben bei der eine Verpackung gleichermaßen zur Geltung gebracht wird wie ihr Inhalt sowie der Empfänger der Kiste.

Zweiter Versuch

Da wurde also erfolgreich der liebreizende, gleichwohl völlig geistfreie Körper von Paula mittels Laubsäge und Sperrholz geklont. Der um Hohlräume bereicherte Phänotypus mit allerlei gitarrenüblichem Zubehör befüllt und drapiert, was diesen Hybriden, setzt man ihn unter Strom, dazu bringt, endlich den ersehnten Rockgeist hörbar rauszulassen, der bei Paula tief in ihrem massiven Gebälk gefangen ist und immer noch seiner Befreiung harrt. Allein, der akustische Beweis steht immer noch aus. Liebe Frau Eff, niemand erwartet von Ihnen, eine sehr zeitaufwändige musikalische Darbietung a la Dr. Brian May (Astrophysiker), der sich in jungen Jahren auch eine Stromgitarre aus Teilen zusammenzimmerte, die er in der elterlichen Wohnung auflas. Ungeachtet dessen haben Sie eine sehr schöne Geschichte geschrieben bei der eine Verpackung gleichermaßen zur Geltung gebracht wird wie ihr Inhalt sowie der Empfänger der Kiste.

ZEISS wartet sehnsüchtig auf den Stairway to Heaven 😉 VG, Hannes

Liebe Frau Eff,

„Stairway to Heaven“ würde mir auch gefallen – nun lassen Sie halt mal hören !

(Ich blogge übrigens schon seit Jahren nicht mehr, aber bei Twitter sage ich manchmal empörende Dinge.)

Dieser Artikel ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jedoch sehr gut geschrieben und ich stimme mit allem. Mein Kompliment an den Autor!

Vielen Dank für den Artikel und auch den Link zum Zollner. Schöne Sache. Bin mit der für einen Physiklaien nicht ganz „ungefährlichen Kost noch nicht ganz fertig, hätte aber ein paar Fragen:

1. Sind Sie mit dem Klang zufrieden? Hat sich die Annahme über die relative Unwichtigkeit des Holzes gegenüber der Elektronik auch subjektiv bewahrheitet?

2. Spricht physikalisch etwas dagegen, Zollners Annahmen von der Gitarre auf den Bass zu übertragen? (Oder ist das Holz dort wichtiger? Schließlich schwingt der Korpus da merklich stärker mit.)

Ich überlege, mir einen neuen Bass anzuschaffen oder eben meinen alten mit neuen Pickups und neuer Elektronik aufzurüsten. Dafür wäre mir Ihre Expertise sehr lieb.

(Ich hätte Sie gerne auch privat per Mail angeschrieben, war allerdings unfähig, eine Adresse auszumachen. Ich muss also leider alle hier mit reinziehen. Mea culpa.)

Lieber Matthias,

(bitte entschuldigen Sie Anrede und Säumen, ich gucke nur hin&wieder in die Kommentare und eine andere Anrede war nicht möglich — Ihre Fragen zu beantworten: Ja, der Klang ist sehr gut. Hat sich über die Monate sogar noch verbessert. Es scheint was dran zu sein, dass ein vielgespieltes Instrument besser klingt. Das sage ich, der ich wirklich all dieses esoterische Geraune hasse, im vollen Ernst. Möglicherweise ist das wie bei Fahrrädern, die rollen ja auch besser, wenn man sie ein bisschen „eingefahren“ hat. Kleine Verschleifungen hier, ein bisschen zurecht ruckeln da… und am Ende klingt es besser.

Der Klang ist und bleibt extrem Tele-artig. Korpusform und Gewicht, sowie Holz spielen eine ganz untergeordnete Rolle. Klangformend, wie gesagt, sind in erster Linie Pickups, Saiten und Saitenaufhängung (aka Sattel und Steg). Natürlich spielen Saitenlage, Ergonomie etc. auch eine Rolle, weil davon ja die Spielweise beeinflusst wird, und darüber wiederum der Klang. Aber „Klangholz“ an einer Egitarre, das ist und bleibt Nonsense.

Meines Erachtens lässt sich das problemlos auf Bässe übertragen. Ein Bass muss nur einiges mehr an Saitenspannung aushalten; das muss man beachten. Also im Wesentlichen Hals und Halsbefestigung. Ansonsten sehe ich da kein Problem. Man muss immer damit rechnen, dass man was falsch macht und es am Ende nicht so geil klingt, wie man es sich wünscht. Aber dann versucht man es eben nochmal. Instrumentenbau ist letztlich (wie alles, das man lernt) eine sehr private Erfahrungsreise. Jeder findet was anderes für sich heraus. Man versteht sein Instrument auf jeden Fall besser. Ob es sich am Ende besser *spielen* lässt, als ein gut eingestelltes Werksinstrument sei dahin gestellt. Aber den *Klang*, weil man ja frei in der Wahl der Komponenten ist, kann man es in der Regel locker übertreffen.