Ob der freie Wille mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild vereinbar ist

Vortrag zur Woche der Kinder- und Jugendpsychiatrie 2024 auf Langeoog

Einleitung: Was steht fest in der Welt und was nicht?

Bevor ich beginne, möchte ich mich bei Annika Nietzel und Felix Bartels für die Einladung hierher, auf das schöne Langeoog bedanken — Dankeschön! Und das ist schon die wahrscheinlich kürzeste Einleitung zu meinem Thema.

Denn: Es könnte ja sein, dass Annika mich gar nicht aus freiem Willen eingeladen hätte, sondern alle vorherigen Ursachen einfach zwangsläufig dazu geführt haben, dass sie mich einladen musste; und ich hätte ebenfalls kommen müssen; und Sie alle müssen mir jetzt zuhören — und wozu und bei wem sollte ich mich da bedanken? Dank scheint nur da angebracht, wo etwas anders hätte kommen können; wo jemand aus freien Stücken hilft oder etwas Gutes tut. Und Dank ist auch nur glaubwürdig und bedeutungsvoll, wenn er aus freiem Entschluss ausgesprochen wird und nicht erzwungen wird, oder ein Automatismus, oder lediglich Folge einer Kausalkette ist.

Um solche und ähnliche Sachen soll es in den nächsten 45 Minuten gehen. — Der Vortrag ist das Resultat meines Herumrätselns, wie mein naturwissenschaftliches Weltbild mit der Idee vereinbar sei, dass wir am Steuer unseres Lebens sitzen und mit unseren Entscheidungen bestimmen, wie es in Zukunft mit uns (und in der Welt) weitergeht. Zwischen beiden Auffassungen — also der naturwissenschaftlichen und der eines autonomen Entscheiders — besteht eine Widersprüchlichkeit, die zwar nicht sofort ins Auge fällt, die aber, sobald man sie einmal gesehen hat, nicht mehr ungesehen gemacht werden kann.

Die Frage nach dem Widerspruch zwischen beiden Auffassungen glaube ich tatsächlich gelöst zu haben. Die gute Nachricht lautet, der freie Wille ist möglich; auch in einer vollständig naturgesetzlich bestimmten Welt. Natürlich werden trotzdem eine Menge ungelöster und schwieriger Rätsel bleiben.

Beginnen wir, um eine ungefähre Vorstellung der Denkaufgabe zu erhalten, mit der Beschreibung einer typischen Situation, in der wir unseren freien Willen ausüben. Nehmen wir eine Schülerin, die darüber nachdenkt, welchen Beruf sie ergreifen soll. Vielleicht Sterneköchin? Oder Ärztin? Oder doch lieber was mit Kunst?

Die Situation hat alles, was wesentlich für den freien Willen ist: Erstens, unsere Schülerin sitzt am Steuer, sie ist dabei, eine Richtung einzuschlagen, indem sie eine Entscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten trifft; zweitens, sie hat eine gewisse Zeit, über die Entscheidung nachzudenken (im Gegensatz zu raschen Entscheidungen, die ad hoc getroffen werden); drittens, unsere Schülerin ist in dem Sinne frei, ihre Entscheidung zu treffen, dass niemand sie zwingt, diesen oder jenen Beruf zu ergreifen.

Andererseits — und man beginnt das Wechselspiel zwischen Zwang und Freiheit zu erahnen — möchten die meisten Jugendlichen auch einen Beruf ergreifen. Es erscheint ihnen ganz unabhängig von der Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen, im Spektrum dessen, wie ein Leben überhaupt sinnvoll zu führen sei, erstrebenswert und sinnstiftend, nach einer Tätigkeit zu suchen, deren Verrichtung sie einen Großteil ihres Lebens widmen wollen. Die Vorstellung herrscht, der künftige Beruf könne Freude bereiten, in seinem Umfeld gäbe es interessante, bereichernde Menschen, Erfahrungen usw.

Sind solche Determinanten und Attraktoren freiheitsbegrenzend oder freiheitserweiternd? Allgemeiner: Welche Faktoren schränken unsere Freiheit ein und welche erweitern sie?

Einschränkend, das fällt sicher jedem spontan ein, wirken Beruf und Herkunft der Eltern; sie bestimmen den Ausschnitt der Berufswelt, den ihre Kinder überhaupt kennenlernen und damit den Horizont der Berufs-Optionen. Freiheitsbeschränkend sind erstaunlicherweise auch Neigungen und Talente eines Menschen: Jemand, der glaubt, gut oder begabt in einem Fach zu sein, wird auch einen Beruf in dieser Richtung erwägen und mögliche andere Richtungen weniger in Betracht ziehen. Daneben gibt es eine Menge freiheitsbeschränkender Erfahrungen: Versagen in einer Prüfung, ein Schullehrer, dessen blöde Art das Interesse für ein Fach erstickt, Armut der Eltern bzw. die Notwendigkeit, schnell eigenes Geld verdienen zu müssen und so fort.

Auf der anderen Seite haben wir Faktoren, die Freiheit erweitern können: Beispielsweise Praktika, die realistische Einblicke in einen Betrieb ermöglichen; oder ein förderndes Elternhaus, das den Blick über ihr eigenes Berufsumfeld hinaus führt; oder Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ein Kind mit Vertrauen ausstatten, eine unbekannte Sache zu versuchen und so weiter.

Erfahrungen, sieht man, können sowohl freiheitsbeschränkend wirken als auch freiheitserweiternd. Einschränkend wirken jene, die die Zahl der Berufe, die unsere Schülerin ergreifen kann, verkleinern; während Erfahrungen, die diese Anzahl tendenziell vergrössern, freiheitserweiternd wirken.

Aus dieser einfachen Beobachtung lässt sich eine gute erste Arbeitsdefinition von Freiheit gewinnen: Freiheit können wir vorläufig auffassen als: Anzahl der Möglichkeiten, sich zu verhalten. Ab zwei Möglichkeiten geht sie los, die Freiheit; alles was geeignet ist, diese Zahl zu vergrößern, vergrössert auch die Freiheit.

Das ist sicher keine erschöpfende oder auch nur besonders gute Definition: Natürlich stehen uns zu jeder Zeit eine Menge von Handlungen zu Gebot, die zwar möglich, aber nicht besonders zweckmässig sind. Beispielsweise kann ich mich jederzeit entscheiden, die Hand zu heben, oder zu senken; aber bei der Berufswahl trüge diese Möglichkeit, sich zu verhalten wenig Hilfreiches bei.

Nun erweist es sich als schwierig, die Möglichkeiten, sich zu verhalten so einzuschränken, dass sich alle sinnvollen von allen sinnlosen Handlungen zweifelsfrei scheiden lassen. Das schränkt die Anwendbarkeit unserer Arbeitsdefinition ein. Dennoch verdeutlicht sie wichtige Aspekte von Freiheit: Erstens, dass Freiheit in Graden kommt und nicht entweder da ist, oder nicht. Man kann „freier sein als“. Man ist also nicht entweder frei oder unfrei; und nichts dazwischen. Man kann sich zur Freiheit entwickeln.

Das scheint auch mit unseren Erfahrungen überein zu stimmen; beispielsweise können ehemalige DDR-Bürger heutzutage wesentlich mehr Länder der Erde bereisen, als zu DDR-Zeiten; aber sie waren auch damals nicht gänzlich unfrei, es gab auch damals Länder, in die man fahren konnte. Sie sind nur in dieser Hinsicht heute freier.

Wie dem auch sei: Hier kommt es mir nur darauf an, die Steigerbarkeit der gewöhnlichen Freiheit zu plausibilisieren. Gerade im politischen Verständnis von Freiheit ist diese Eigenschaft wichtig. In der Regel geht es da nämlich immer gleich darum, dass die Freiheit immer als Ganzes entweder erkämpft oder verloren werden soll. Guckt man genauer hin, ist das fast immer Quatsch; es geht um Grade. Achten Sie mal drauf!

Zweitens. Freiheit erscheint als ein Korridor von Möglichkeiten. Tendenziell ist dieser Korridor eher schmal. Obwohl es zunächst aussieht, als stünden uns jederzeit fast unendlich viele Handlungsmöglichkeiten offen, sind es nur ein paar wenige, zwischen denen wir tatsächlich abwägen und abwägen können. Es sind nicht Millionen oder auch nur Hunderte; unser Abwägungsvermögen bezieht sich in der Regel auf eine Handvoll von Hauptvarianten. Größenordnungsmäßig. Das scheint an der Kapazität und Beschaffenheit unseres Denkapparats zu liegen; wir können unsere Aufmerksamkeit nur auf eine Handvoll Dinge richten. Aufmerksamkeit scheint eine langsame und teure Ressource; und sie macht sehr große Unterschiede zwischen relevanten und irrelevanten Dingen.

Auch das ist eine Sache, die wir oft falsch einschätzen. Wir neigen sowohl dazu, unsere Freiheit zu überschätzen — in der Art: Ich kann tausende Berufe ergreifen, was soll ich bloß tun?! — als auch, sie zu unterschätzen, in der Art: „Ganz egal, was ich tue, am Ende habe ich eh keine Wahl und muss meine Arbeitskraft dem Kapitalisten verkaufen.“ — Doch, man hat oft eine Wahl; nur eben in der Regel keine sehr große. Freiheit beschäftigt sich mit kleinen Unterschieden.

Okay. Soweit das mehr oder weniger bekannte Konzept von Freiheit. Bis hier ist uns keine größere Denkschwierigkeit begegnet. Wir haben eine Arbeitsdefinition von Freiheit — Anzahl der Möglichkeiten, sich zu verhalten — die zwar unvollkommen ist, aber trotzdem eine recht klare Idee davon vermittelt, worum es bei Freiheit überhaupt geht: Um das Vorhandensein von Möglichkeiten, zwischen denen wir abwägen und entscheiden können.

Jetzt nähern wir uns dem Problem des freien Willens. Hier kommt der Alptraum: Was, wenn in der Wirklichkeit gar keine Möglichkeiten existieren; also auch keine „Möglichkeiten, sich zu verhalten“?! Was, wenn das Wort „Möglichkeit“ sowas ähnliches ist, wie das Wort „Einhorn“? Also lediglich eine Sache bezeichnet, die wir uns zwar gut und in klaren Details vorstellen können, aber die es tatsächlich gar nicht gibt? Dann wäre unser Arbeitskonzept von Freiheit hinfällig. Dann könnte man zwar vielleicht irgendein Ersatzkonzept ersinnen, aber unsere Intuition von Freiheit könnte eine Welt ohne Möglichkeiten schwerlich treffen. Vielleicht aber trügt diese Intuition?

Verweilen wir kurz beim ursprünglichen Einwand: Weshalb überhaupt sollte der Realitätsgehalt des Wortes „Möglichkeit“ gefährdet sein? Möglichkeiten sind doch ganz klar in der Welt. Es gibt, wie gesagt, fast immer die Möglichkeit, meine Hand zu heben. Es gibt die Möglichkeit, dass es morgen regnet. Es gibt die Möglichkeit, sich zu verlieben. Es gibt die Möglichkeit, im Lotto zu gewinnen, sonst würde es niemand spielen, oder?

Ich habe die Frage nach dem freien Willen an dieser Stelle absichtlich als Frage nach der Existenz von Möglichkeiten formuliert, obwohl diese Art der Formulierung nur einen Teil des Problems einbegreift. Aber es ist der Teil, der mich als Naturwissenschaftler besonders interessiert.

Es gibt andere Arten, das Rätsel des freien Willens zu formulieren, die genauso gültig sind und oft sogar näher an dem bleiben, was uns für Gewöhnlich interessiert: Also, wie Entscheidungsfindungen in unserem Gehirn tatsächlich ablaufen; ob diese Abläufe unterschiedliche Ausgänge haben können; wie sehr unser Bewusstsein in diese Abläufe eingebunden ist — dahinein ordnet auch das berühmte Experiment von Benjamin Libet — und so weiter.

An dieser Stelle möchte ich unsere berufswählende Schülerin verlassen und das Problem als Frage nach der grundlegenden Beschaffenheit der Welt behandeln. Schliesslich scheint legitim und im naturwissenschaftlichen Weltbild inbegriffen, dass Schülerinnen und Entscheider letztlich auch physikalische Systeme sind, mittelgrosse Ansammlungen von Atomen und Elementarteilchen, die in irgendeinem Teil des Universums vor sich hinschwirren und zu einer Art Urheber des weiteren Verlaufs der Geschichte zusammengefasst werden. Die Frage nach dem freien Willen generalisiere ich deswegen zu: Was steht eigentlich fest in der Welt, und was nicht? Gibt es überhaupt Ereignisse, die nicht schon feststehen? Und darüber hinaus, genauso wichtig: Welche Rolle spielen wir, als Entscheider, beim Zustandekommen oder Nichtzustandekommen dieser Ereignisse? Dazu müssen wir ein bisschen abstrakter bzw. formaler werden.

Das Ypsilon-Problem

Wir kommen jetzt auf das naturwissenschaftliche Weltbild. Dazu benötigen wir drei Begriffe: Den Begriff Phasenraum und über den die Begriffe Determinismus und Indeterminismus.

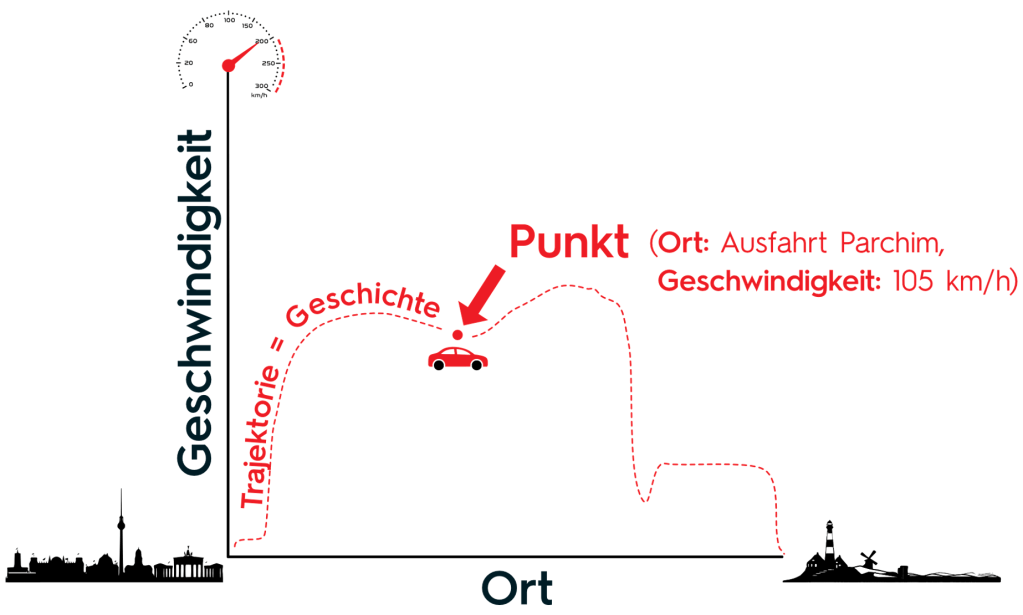

Also: Das Wort Phasenraum bezeichnet einfach ein Koordinatensystem, in dem wir den Zustand eines beliebigen Systems als Punkt eintragen können. Man bewerkstelligt das, indem man genau so viele Achsen — oder Dimensionen — verwendet, wie man Parameter benötigt, um das System zu beschreiben. In so ein Koordinatensystem lässt sich jede Kombination von Parameter-Werten als Punkt eintragen.

Stellen wir uns zum Beispiel vor, mit dem Auto von Berlin nach Bensersiel zu fahren. Wir könnten diese Fahrt mit zwei Parametern beschreiben: Erstens, wie weit wir schon gefahren sind, also an welchem Ort wir uns gerade befinden, und zweitens, wie schnell wir gerade an diesem Ort fahren.

Der Vorteil, den die Beschreibung eines Systems im Phasenraum-Bild bietet, besteht darin, dass die gesamte Geschichte des Systems zu einer Abfolge von Punkten wird, die das System nacheinander durchläuft. Mit anderen Worten die Geschichte des Systems wird zu einer durchgehenden Linie, bzw. Trajektorie durch diesen Raum. Linien übrigens haben die Dicke null.

Fußnote: In die Quantenmechanik lässt sich dieses Konzept nicht ohne Weiteres übertragen, weil quantenmechanische Systeme nicht zu jedem Zeitpunkt in allen Parametern definierte Werte aufweisen; aber es gibt auch dort einen äquivalenten Raum.

Wir nehmen, wie gesagt, genau so viele Parameter, wie benötigt sind, um ein System vollständig zu beschreiben. Was „vollständig“ meint, können wir uns erstmal selbst aussuchen. Wir könnten zu unserem Berlin-Bensersiel-Beispiel eine dritte Dimension hinzu fügen, auf der wir eintragen, wie stark es an dem jeweiligen Ort geregnet hat; was immer uns wichtig für die Beschreibung unseres Systems erscheint.

Die Phasenraum-Beschreibung lässt sich damit auf beliebige Systeme übertragen. Beispielsweise könnten wir anstatt eines Autos nach Bensersiel einen Behälter mit Gas nehmen. Wenn wir Ort und Geschwindigkeit jedes Gasmoleküls als Parameter wählen, können wir den Zustand des Gases zu jeder Zeit als Punkt im Phasenraum eintragen. Natürlich wären das sehr viele Parameter. Bei einem normalgroßen Behälter und Atmosphärendruck ungefähr 10 hoch 23, das heisst, wir hätten es mit einem recht hochdimensionalen Raum zu tun. Das bringt vielleicht Schwierigkeiten der gegenständlichen Vorstellung mit; wir können uns eben nur drei Dimensionen verbildlichen. Aber wen es tröstet: Selbst Mathematiker können nur drei. Das Gute ist, eine gegenständliche Vorstellung ist gar nicht nötig; für unsere Belange ist entscheidend, dass wir die Geschichte jedes Systems nun abstrakt als Linie beschreiben können. Damit haben wir eine genauere Vorstellung davon, was es heisst, wenn wir zum Beispiel sowas sagen: Das System hat genau eine Geschichte. Es heisst: Genau eine Trajektorie durch den Phasenraum.

Fein. Jetzt benötigen wir nur noch zwei Vokabeln, deterministisch und indeterministisch. Deterministisch heisst: Die Geschichte eines Systems hat immer genau eine Fortsetzung. Indeterministisch heißt: Die Geschichte eines Systems kann mehr als eine Fortsetzung haben.

„Kann mehr als eine Fortsetzung haben“, das klingt harmloser, als es ist. Wenn man zum ersten mal drüber nachdenkt, beginnt es einem ganz ungeheuerlich vorzukommen. Es bedeutet nämlich, dass eine Sache ohne zureichenden Grund geschehen kann; einfach so. Zufällig. Dagegen, dass in der Natur Dinge „einfach so“, passieren können, haben wir eine starke Intuition; in der Philosophie heisst diese Intuition „Satz vom zureichenden Grund“. Ich vermute, es ist ein Überrest unserer evolutionär erworbenen Fähigkeit, jedem bewegten Ding eine Absicht zu unterstellen.

Wie dem auch sei: Weder in einer vollkommen deterministischen, noch in einer vollkommen indeterministischen Welt scheint Freiheit möglich. Freiheit benötigt eine Welt, in der weder festgelegt ist, was als nächstes passiert, noch eine, in der es purer Zufall ist, was geschieht. Freiheit verlangt nach etwas dazwischen. Und dieses „Dazwischen“ klingt unmachbar, vielleicht sogar unsinnig.

— Interessanterweise kommt die Zeit nicht explizit in Phasenräumen vor; wir haben in der Regel keine Zeitachse. Warum nicht? Es liegt daran, dass man sich in den Naturwissenschaften angewöhnt hat, Systeme gedanklich so aufzuspalten, dass sie in Zustand und Bewegungsgesetz zerfallen. Der Zustand ist dabei der Punkt im Phasenraum und das Bewegungsgesetz gibt an, nunja, wohin er sich als nächstes bewegen wird.

Der Zustand ist dabei das Kontingente; also das, was so oder auch anders sein kann. Die Teilchen in einem Gas können sich zum Beispiel an bestimmten Positionen befinden, oder auch an anderen. Orte und Arten der Teilchen gehören in der Regel zum Zustand des Systems. Allerdings: Wo diese Teilchen sich als nächstes befinden werden, das legen die Bewegungsgesetze fest; Betonung auf „fest“. Sie sind tendenziell das Eherne, das Feststehende und — zumindest in gewissem Sinn — nicht Kontingente in der Welt. Sie wirken immer und überall; ausnahmslos und — soweit wir wissen — mehr oder weniger unveränderlich, das heisst, nach derzeitigem Stand des Wissens, seit sehr kurz nach dem Urknall.

Ich habe bisher nichts darüber gesagt, wie so ein Bewegungsgesetz aussieht; mit Absicht nicht. Es ist nämlich einstweilen egal: Es kann eine Formel sein, eine Differentialgleichung zum Beispiel, wie Newtons berühmtes Kraft gleich Masse mal Beschleunigung; oder ein stochastischer Zusammenhang; es kann auch ein rekursiver Algorithmus sein; wichtig ist nur, dass es immer ein und die selben Regel ist, die auf den jeweiligen ist-Zustand eines Systems angewandt wird und uns daraus den nächsten Zustand ermitteln lässt.

Der Grund, aus dem wir so allgemein bleiben — obwohl wir ja eigentlich die konkreten Bewegungsgesetze der großen naturwissenschaftlichen Theorien kennen — der Grund ist der, dass wir untersuchen wollen, ob das alleinige Vorhandensein von Bewegungsgesetzen — egal welcher Art — mit unserem intuitiven Begriff von Freiheit kollidiert. Denn eben das scheint der Fall. Jetzt können wir sagen, wie und wo genau die Idee der Willensfreiheit mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild kollidiert: Freiheit verträgt sich einfach sehr schlecht mit dem prinzipiellen Vorhandensein von Bewegungsgesetzen. Das alleinige Vorhandensein unabänderlicher Regeln, denen der Zustand eines Systems ausnahmslos folgt, scheint die Existenz von Freiheit fundamental zu gefährden und in Frage zu stellen.

Damit können wir das Problem der Willensfreiheit schon sehr genau, das heisst formal machen. Wir beginnen, indem wir ein System hernehmen, das groß genug ist, um eine Entscheiderin und ihre unmittelbare und meinethalben auch mittelbare Umgebung zu enthalten. Wir schauen von aussen auf dieses System und beschreiben es mit Hilfe des Phasenraum-Kalküls, das wir uns gerade angeeignet haben.

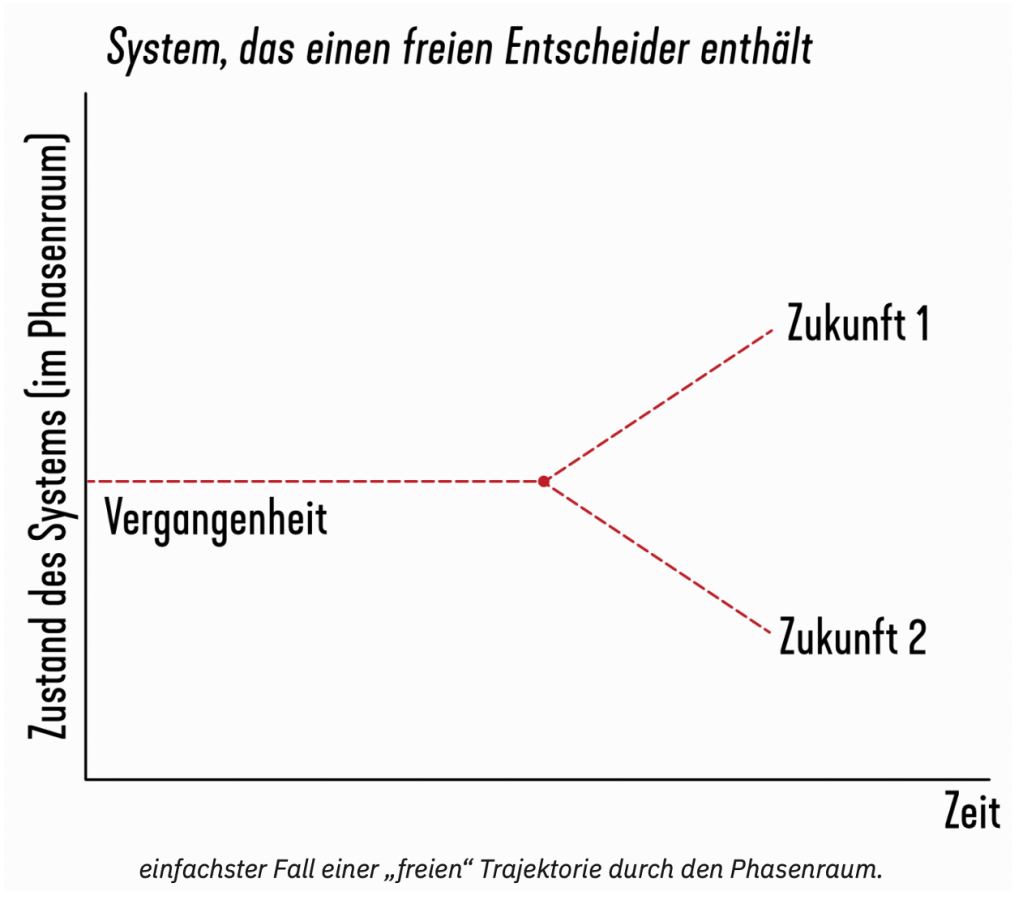

Freiheit des Willens verlangt von diesem System nun zweierlei: Erstens, die Existenz von Möglichkeiten. Zweitens verlangt Freiheit gleichzeitig, dass unsere Entscheiderin irgendwie maßgeblich am Zustandekommen der Entscheidung zwischen den Möglichkeiten beteiligt ist. Sie muss mit Fug als Urheberin oder Autorin der Entscheidung angesehen werden können. Das sind die beiden Bedingungen, die ein sinnvoller Begriff von Freiheit an die Bewegungsgesetze unseres Systems stellt; und aus ihnen ergibt sich ein Widerspruch, den ich das Y-Problem nenne. Weil es, wie in der nächsten Folie ersichtlich, aussieht, wie ein auf der Seite liegendes Ypsilon:

Diesmal haben wir einfach eine Darstellung gewählt, in der wir die Punkte, die unser System im Phasenraum nacheinander durchläuft zeitlich angeordnet haben; eine „freie“ Trajektorie sollte nun im einfachsten Fall so aussehen, dass sie die beiden eben genannten Bedingungen erfüllen muss, sich (1) in eine von mindestens zwei Zukünften entwickeln zu können — das sind die Möglichkeiten — und (2) dabei irgendeinen Mechanismus zu enthalten der zwischen diesen möglichen Zukünften auswählt (unsere Entscheiderin). Und das ist ganz offenbar ein Widerspruch. Es kann nicht sein, dass ein und das selbe Bewegungsgesetz auf der einen Seite mehrere Zukünfte ermöglichen soll und auf der anderen Seite aber nur eine von ihnen auswählt.

Das Problem entsteht durch das naturwissenschaftliche Weltbild: Es fordert, dass wir das gesamte System mit ein und demselben Bewegungsgesetz beschreiben können. Zum Beispiel dem Bewegungsgesetz der Teilchen, aus denen unsere Entscheiderin und ihre Umgebung bestehen. Und genau das scheint unmöglich, sobald dieses Bewegungsgesetz gleichzeitig die Bedingungen erfüllen soll, die durch unseren Begriff von Freiheit gefordert werden.

Ich bin der Meinung, dass das Y-Problem eine der präzisesten Formulierungen des Problems des freien Willens ist. Zumindest faßt es die mir wichtigen Punkte und bietet dabei einige Vorteile: Es kommt nämlich ganz ohne einen Begriff von Verursachung aus, der philosophisch schwierig sein könnte; und es macht auch keinen Gebrauch von metaphysischen Überzeugungen wie etwa der, dass jedes Ereignis eine Ursache haben müsse oder nicht. Stattdessen hält es sich sehr eng an die moderne naturwissenschaftliche Auffassung von Bewegung und verdeutlicht innerhalb dieser Auffassung, was es heissen soll, dass Freiheit eine Art Zwischending zwischen deterministischer und indeterministischer Welt fordert. Das Y-Problem formuliert dieses Zwischending als logische Unmöglichkeit, im Gegensatz zu einer metaphysischen Unmöglichkeit, als die sie in den meisten philosophischen Untersuchungen erscheint.

Lösung des Y-Problems.

Das sieht nun tatsächlich aus, wie eine böse Denkklemme. Das alleinige Vorhandensein von Bewegungsgesetzen scheint zu einem logischen Widerspruch mit den fundamentalen Forderungen der Freiheit zu führen. Freiheit will sowohl als auch; sowohl nicht-deterministische Fortsetzungen der Trajektorie, als auch eine deterministische; und das klingt nach der Quadratur des Kreises.

Es klingt so. Aber tatsächlich lässt sich dieser Widerspruch lösen. Es verhält sich sogar so, dass wir die Lösung schon lange kennen. Es gibt eine gut ausgebaute und vielfach abgesicherte naturwissenschaftliche Theorie, deren Bewegungsgesetze mit den Forderungen von Freiheit verträglich sind, auch wenn diese Theorie auf den ersten Blick gar nichts mit dem freien Willen zu schaffen hat: Die Rede ist von der Darwin’schen Evolution.

Die Evolutionstheorie kann dem Y-Problem entkommen, weil sie nicht ein einziges, sondern zwei unabhängige Bewegungsgesetze miteinander verknüpft; und zwar indem beide auf ein und das selbe Substrat wirken. Dieses Substrat ist das Gen. Beide Bewegungsgesetze kennen wir längst; sie heissen Mutation (oder Variation) und Selektion. Es hilft uns sehr, den ersten Prozess als indeterministisch und den zweiten als deterministisch aufzufassen, aber das sind nur Denkhilfen. Es geht nur darum, zu verstehen, wie überhaupt das Gebiet zwischen deterministischen und indeterministischen Bewegungsgesetzen erreicht werden kann; das Gebiet, in dem Freiheit stattfinden kann.

Mutationen kann man sich als zufällig denken; zum Beispiel kann ein hochenergetisches Teilchen aus dem All ein DNA-Molekül treffen und Punktmutation erzeugen. Solche Teilchen entstehen ihrerseits in quantenmechanischen Prozessen, die tatsächlich ganz und gar zufällig sein können. Es muss sich nicht so zutragen, aber es hilft, sich den Prozess der Mutation so vorzustellen.

Anschliesst sich der Prozess der Selektion, also dass eine Genvariante sich unter den gegebenen Bedingungen bewährt. Bewähren heisst vor allem: Erfolgreich Kopien von sich selbst erzeugen und verbreiten. Diesen Prozess wollen wir hier einmal als deterministisch begreifen, weil Selektion im Wesentlichen wie ein komplexes Validierungsprotokoll. In Wirklichkeit sind solche Validierungsprotokolle nicht zu 100% deterministisch; es kann auch ein Meteorit auf die Erde fallen und plötzlich die Bedingungen der Selektion drastisch ändern. Uns reicht aber ein vereinfachtes Bild der Evolution benutzen, in dem die Mutation indeterministisch und die Selektion deterministisch abläuft.

Hält man nun noch in Rechnung, dass beide Teilprozesse unabhängig voneinander sind, ergibt sich von selbst, wie die Evolution beide Forderungen der Freiheit erfüllt: Die Mutation sorgt dafür, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, in die die Evolution sich fortsetzen könnte, d.h. also die Bedingung nach der „Existenz von Möglichkeiten“. Die Selektion wiederum sorgt dafür, dass zwischen diesen Möglichkeiten ausgewählt wird, erfüllt also die Autorschaft-Bedingung.

Die gesamte Bewegung der Gene, d.h. das Zusammenwirken beider Prozesse ist nun weder komplett deterministisch, noch komplett indeterministisch. Stattdessen gibt es einen Korridor, innerhalb dessen die Bewegung stattfindet. Ganz ähnlich dem Korridor der Freiheit, zu dem wir eingangs mehr oder minder intuitiv gelangt sind.

Dieser Korridor ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass die Mutationen nicht komplett willkürlich oder zufällig sein können. Es entstehen ja keine komplett neuartigen Gene aus dem Nichts, sondern immer nur minimal abweichende Varianten des Bestehenden. Hier wird eine Base ausgetauscht, dort ein DNA-Strang an eine andere Stelle im Chromosom bewegt… dergestalt ändern sich Gene, graduell, ausgehend vom Bestehenden und in kleinen Schritten. Der Zufall, mit anderen Worten, ist eingehegt; er findet in einem schmalen Korridor statt.

Gleichzeitig stabilisiert die Selektion nur einen Teil der durch Mutation entstandenen Varianten, vervielfältigt und verbreitet sie, so dass nur diese Varianten als Substrat für weitere Mutation zur Verfügung stehen. Es ist also so, dass die Selektion zwar detsrmistisch ist; aber das Substrat, auf dem sie wirkt nicht. Und umgekehrt ist die Mutation zwar indeterminsitisch, aber das Substrat, auf dem sie stattfindet wurde deterministisch ausgewählt, vervielfältigt und weiter gegeben. — Wie auch immer man es dreht und wendet: Man kann aus der Evolution weder eine komplett deterministische, noch eine komplett indeterministische Bewegung machen. Sie findet genau in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen statt; so, wie Freiheit. Man kann sagen, die Darwin´sche Evolution ist eine freie Bewegung.

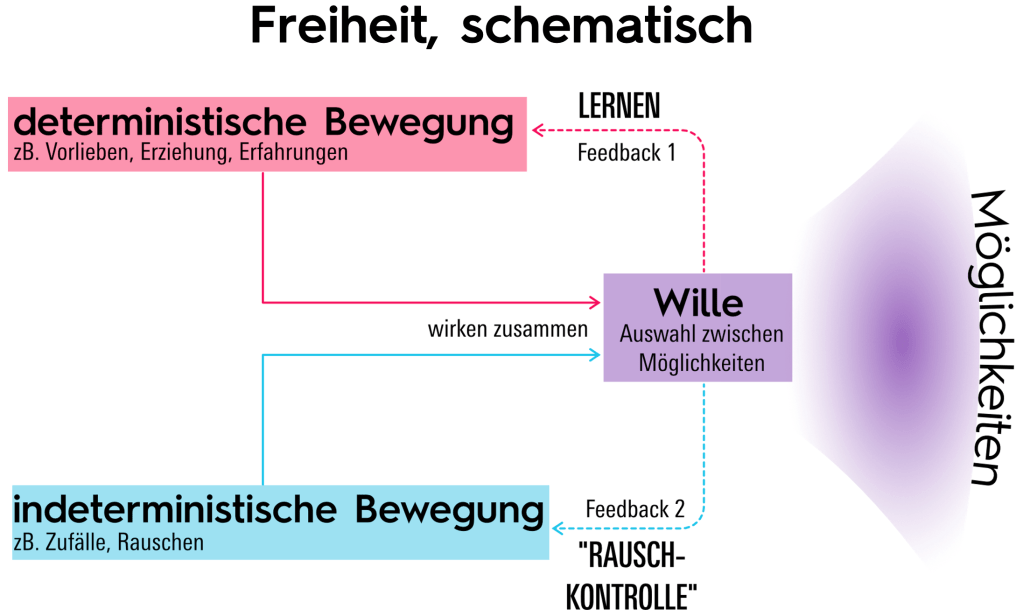

Damit kennen wir die prinzipielle Lösung des Y-Problems: Wir benötigen zwei — oder mehr — Bewegungsgesetze, die voneinander unabhängig wirken und von denen mindestens eines indeterministisch ist. Sie müssen müssen auf eine sehr spezifische Weise miteinander verknüpft sein; nicht alle Kombinationen oder Mischungen von indeterministischen und deterministischen Bewegungsgesetzen ergeben „freie“ Bewegungen.

Beispielsweise funktioniert die Evolution nur, wenn die Mutationsraten — also die Häufigkeit, mit der die Mutation Genvarianten erzeugt — in einem bestimmten Verhältnis zur Vermehrungsrate steht, also die Geschwindigkeit, mit der Gene an Nachkommen weitergegeben werden. Ist die Mutationsrate zu hoch, kann es passieren, dass wichtige Funktionen verloren gehen, bzw. im Fall geschlechtlicher Fortpflanzung keine Fortpflanzung mehr stattfinden kann; ist sie zu langsam, findet die Selektion keine Varianten und das Leben kann sich nicht anpassen und entwickeln.

Freiheit, lässt sich daraus schliessen, ist an bestimmte Skalen und Feinabstimmungen der einzelnen Prozesse, aus denen sie sich ergibt, gebunden und tritt nicht automatisch auf, wenn wir deterministische und indeterministische Bewegungen verknüpfen. Das soll diese Folie verdeutlichen; gleichzeitig sieht man, dass das weder-noch-Gebiet zwischen deterministischen und indeterministischen Bewegungen nicht nur existiert — was intuitiv zuerst gar nicht möglich schien — sondern vermutlich sogar sehr viel größer ist, als die Menge der rein deterministischen und rein indeterministischen Bewegungen.

Schliesslich hat die Evolution noch eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft: Die nämlich, auf sich selbst zurück zu wirken. Das heisst, die Lebewesen, die sie hervorbringt werden selbst zu den Bedingungen, unter denen weitere Genvarianten sich bewähren müssen. Das Aufkommen der Photosynthese zum Beispiel hatte ein immenses Artensterben zur Folge — bekannt als die „große Sauerstoffkatastrophe“ — wodurch einerseits viele der zuvor entstandenen Anpassungen verschwanden, andererseits auch ökologische Nischen neu entstanden und durch neue Lebewesen besetzt wurden.

Ähnliche Feedback-Mechanismen können wir uns beim Zustandekommen unseres freien Willens denken; sowas wie „Lernen“ ist vermutlich die adäquate Beschreibung des Prozesses, mit dem die Resultate früherer Entscheidungen unsere späteren Entscheidungen beeinflussen und also auf den Prozess des Entscheidens selbst zurück wirken.

Gut. Verlassen wir die Evolution. Sie hat uns sehr bei der Lösung des Y-Problems geholfen, aber als unmittelbare Urheberin unseres freien Willens kommt sie natürlich nicht in Frage. Als mittelbare Urheberin sicher. Klar, ohne sie gäbe es überhaupt keine Entscheiderinnen. Aber unser Denken, Abwägen und Entscheiden beruht auf anderen Prozessen, als Mutation und Selektion. Wär auch ein bisschen lahm. Nichtmal Politiker entscheiden so langsam.

Trotzdem wissen wir nun, wonach wir suchen müssen: Nach einem mehrgliedrigen Bewegungsgesetz, dessen Einzelbewegungen auch indeterministische Anteile enthalten. Vielleicht beschreibt es Prozesse, die in unserem Gehirn stattfinden. Zumindest treffen die Prozesse dort bei der Bildung unsres Willens zusammen. Ähnlich, wie Mutation und Selektion im Gen zusammentreffen, obwohl sich die einzelnen Prozessketten sehr viel weiter zurückspinnen lassen.

Damit haben wir das Wesentliche an Freiheit begriffen. In der Realität ist Freiheit noch ein kleines bisschen komplizierter: Erstens sind wir in der Lage, den deterministischen Algorithmus, der zu unseren Entscheidungen beiträgt, zu verändern. Das ist das Lernen. Und zweitens sind wir gleichfalls in der Lage, den Anteil der indeterministischen Anteile zu kontrollieren, das heisst, nach Bedarf zu erhöhen oder zu erniedrigen. Wenn wir zum Beispiel Rat für eine Entscheidung einholen, dann erhöhen wir bewusst den indeterministischen Anteil, weil wir nicht wissen, wie uns geraten werden wird. Wir können auch eine Münze werfen. Wichtig ist, dass wir in Grenzen Kontrolle darüber haben, wieviel Indeterminismus wir zulassen. Das sind zwei feinere, aber nicht unwichtige Feedback-Schleifen unserer Freiheit.

Freiheit in einer natürlichen Welt

Das logische Problem der Freiheit haben wir gelöst. Prinzipielle ist das Vorhandensein von Bewegungsgesetzen kein Argument mehr gegen die Freiheit. Allerdings haben wir damit noch nicht geklärt, ob die konkreten Bewegungsgesetze unserer naturwissenschaftlichen Theorien Freiheit nicht dennoch verbieten. Rein logisch spricht auch nichts gegen ein Perpetuum Mobile. Aber die konkrete Beschaffenheit der Welt scheint sich dann doch gegen solche Maschinen verschworen zu haben. Das ist kein logisches Problem. Es ist einfach nur die schnöde Wirklichkeit. Und vielleicht ist der freie Wille ja sowas wie das Pertpetuum Mobile unseres Selbstbildnisses? Logisch denkbar, aber praktisch unmöglich.

Viele der naturwissenschaftlich argumentierenden Kritiker des freien Willens haken an dieser Stelle ein; allerdings meistens mit dem falschen Argument. Sie glauben, dass die Naturwissenschaften im Wesentlichen deterministisch sind. Aus ihrer konkrteten Wissenschaft — Physik, Biologie, Thermodynamik und so weiter — extrapolieren sie, dass es Möglichkeiten in Wirklichkeit nicht geben kann. Einige schliessen daraus, dass der freie Wille unmöglich sei; andere wollen ihn nicht deswegen aufgeben und meinen, er sei dennoch möglich.

Diese Ansicht, die Kompatibilismus heisst und besagt, dass der freie Wille irgendwie mit dem Determinismus vereinbar sei, wurde schon von Leibniz vertreten; und heutzutage prominent von dem Philosophen Daniel Dennett, der leider kürzlich verstarb. Hier sieht man die haarige Crew der Kompatibilisten.

Ich lege mich ungern mit derart großen Geistern an. Aber ich sehe nicht, dass das naturwissenschaftliche Weltbild dem Determinismus überhaupt das Wort redet. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es auch keinen Grund, Kompatibilist zu sein. Das eigentliche philosophische Problem war ganz allgemein das Vorhandensein von Bewegungsgesetzen; nicht der Determinismus.

Der Determinismus ist, soweit man das überhaupt mit Gewissheit sagen kann, nicht sehr wahrscheinlich oder wahr. Vermutlich kann man ihn nie komplett widerlegen; es könnte ja immer unbekannte Gesetze geben, die alles beschreiben. Aber. Genauso wenig kann man sein Gegenteil, den Indeterminismus, widerlegen: Alle bisherigen Regelmässigkeiten könnten auch nur ein Zufall oder eine hohe Wahrscheinlichkeit sein. Man weiß es nicht. Und was noch schlimmer ist: Es scheint keine Methode zu geben, diese Frage überhaupt empirisch zu entscheiden. Sofern ist es müssig, darüber zu spekulieren, ob der Determinismus wahr ist, oder nicht. Nehmen wir stattdessen in Augenschein, was wir haben.

Nehmen wir die wichtigsten Theorien, auf denen der größte Teil der naturwissenschaftlichen Weltanschauung ruht und fragen, wie deterministisch sie eigentlich sind. Das sind nur vier Theorien: Die Quantenmechanik, die allgemeine Relativitätstheorie, die Thermodynamik und die Evolutionstheorie.

Wir haben schon gesehen, dass das naturwissenschaftliche Weltbild immer aus zwei Teilen besteht, dem Zustand eines Systems und Bewegungsgesetzen, nach denen dieser Zustand sich fortschreibt. Daraus folgt, dass die Bedingung einer deterministischen naturwissenschaftlichen Theorie lautet, dass sowohl Zustand als auch Bewegungsgesetz eindeutig sein müssen; es müssen unendlich präzise Punkte im Phasenraum und unendlich dünne Trajektorien in ihm vorkommen. Und da stellt sich heraus, dass im Grunde keine dieser Theorien streng deterministisch ist; entweder ist der Zustand nicht punktgenau, oder das Bewegungsgesetz nicht deterministisch; oder beides. Ich habe das mal in einer Tabelle zusammen, die ich Ihnen einfach zeige, ohne sie in allen Einzelheiten zu erläutern.

| Theorie | Zustand | Bewegungsgesetz | Determistische Theorie? |

|---|---|---|---|

| Quantemechanik (Elementarteilchen) | unscharf (nicht vertauschende Observablen) | indeterministisch* (quantenmechanusche Messung) | nein |

| Allgemeine Relativitätstheorie (Massen) | (un)scharf (?)** | deterministisch | jein (fast deterministisch) |

| Thermodynamik (grosse, zusammengesetzte Systeme) | unscharf (Gesamtheit von Mikrozuständen) | deterministisch | nein |

| Evolution (Gene) | scharf | indeterministisch (Mutation/Variation) | nein |

**ich vermute, dass der Ort eines Teilchens auch innerhalb der GR nicht unendlich scharf sein kann, bzw. dass es ein Auflösungslimit der Theorie gibt, i.e. eine kleinste Verschiebung einer gegebenen Masse, die keinen realen Unterschied in der Krümmung des Raumes macht

Man sieht, dass wahrscheinlich keine der vier großen Theorien strikt deterministisch ist. Allenfalls über die Allgemeine Relativitätstheorie kann man streiten; aber ich bin der Meinung, dass Zustände auch in dieser Theorie nicht unendlich genau sein können (wer will, kann mich im Anschluss dazu fragen).

In der Regel sind Zustände also kein Punkte in den jeweiligen Phasenräumen, sondern ein kleines Gebiet oder Volumen; und durch Abfolgen von Gebieten, egal, wie klein sie sind, können eben mehrere Trajektorien gehen. Das heisst, in keiner der naturwissenschaftlichen Theorien ist die Zukunft wirklich präzise durch die Gegenwart festgelegt; und angelegentlich: auch nicht die Vergangenheit. Was nicht heissen soll, dass all diese Theorien zufällig sind; die Wirklichkeit ist eben nur nicht so Uhrwerk-haft, wie es der Determinismus will. Schmaler Korridor, Sie erinnern sich?

Schluss: Woher kommt der Indeterminismus?

Wir müssen an einen Schluss kommen. Es ist bei Weitem nicht alles, was ich über den freien Willen herausgefunden habe; eher so 20 bis 30 Prozent. Aber es sollte reichen, um zu verdeutlichen, warum Naturwissenschaftler, die aus ihrem Fach Argumente gegen die Freiheit des Willens ableiten, vermutlich unrecht haben.

Es fehlt trotzdem noch Vieles. Zum einen, eine Ausbuchstabierung und Präzisierung des schon Gesagten. Man kann zum Beispiel allgemein zeigen, dass die Vermischung von deterministischen und indeterministischen Bewegungsgesetzen immer sowas wie eine Skala induziert; also, dass so eine Mischung je nach Maßstab der Betrachtung eher deterministisch aussehen kann oder eher indeterministisch; und das Freiheit immer nur in einem Bereich möglich ist, in dem Anteile von beidem sich bemerkbar machen.

Sodann müsste ich eigentlich auch das reduktionistische Argument im Einzelnen widerlegen. Es lautet, grob gesagt: „Wenn ein Elektron nicht frei entscheiden kann, ob es links oder rechts langfliegt, dann können wir Menschen es auch nicht.“ Der Grund ist, dass wir aus genau solchen Teilchen bestehen, also Elektronen, Quarks und so weiter; und aus nichts sonst. Und wenn die Bestandteile, aus denen wir gemacht sind, nicht frei entscheiden können, wo soll dann bitteschön die Freiheit herkommen, wenn wir viele davon zu einer Schülerin zusammenfassen, die über ihren künftigen Beruf nachdenkt? Da kann gar nichts freies geschehen; und recht eigentlich auch keine Entscheidung getroffen werden; da läuft einfach ab, was eben abläuft.

Dieses reduktionistische Argument wird gern von Naturwissenschaftlern gebracht. Aber es hat einige Löcher, die ich jetzt nicht alle weisen kann. Eines dieser Löcher hängt damit zusammen, dass die „besteht-aus-Beziehung“ nicht so simpel und harmlos ist, wie es den Anschein hat. Wir können uns zwar einen Menschen als aus Atomen und Elementarteilchen zusammengesetzt denken, aber wir kommen von dieser Beschreibungsebene nicht mehr ohne Weiteres zurück, nach oben, zu den Menschen und ihren Entscheidungen. Wo in den Elementarteilchen stünde geschrieben, welche von ihnen zu einem Menschen gehören und welche nicht? Diese Beschreibungsebene kommt offenbar von woanders her und es ist nicht klar oder trivial, wie sie aus Elementarteilchen rekonstruiert werden könnte. Es steht uns in gewisser Weise frei, Elementarteilchen zu komplexeren Gebilden und Systemen zusammenzufassen. Und das soll der letzte Punkt in diesem Vortrag werden.

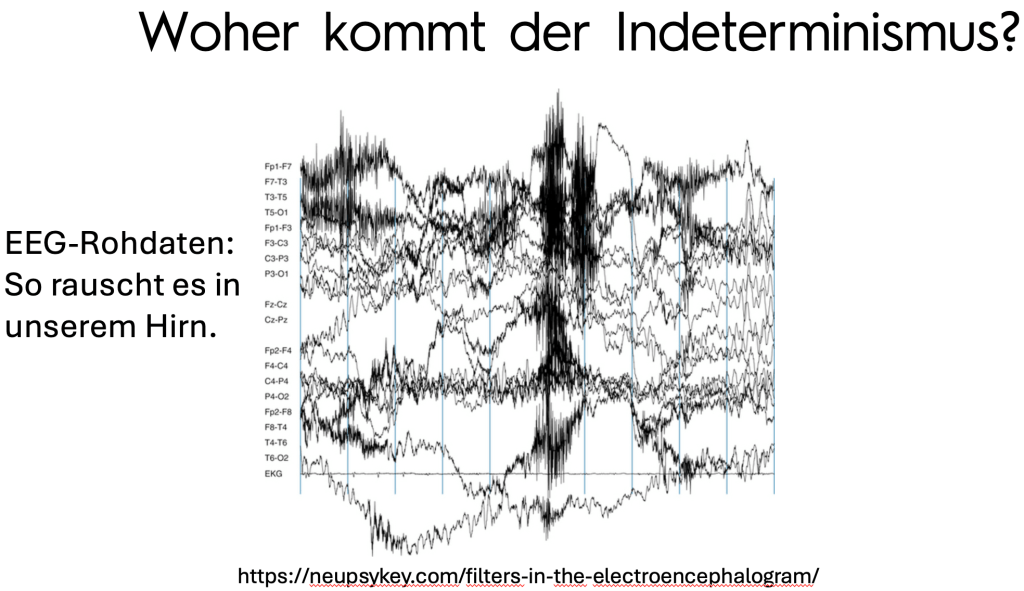

Die dritte große unbeantwortete Frage lautet nämlich: Wo kommt der Indeterminismus denn nun eigentlich her? Wir Naturwissenschaftler sind in der Regel so konditioniert, dass wir nach unten gucken, also in Richtung der Bestandteile, aus denen Entscheiderinnen und die Dinge um sie herum bestehen. Wir suchen den Indeterminismus zum Beispiel in der Quantenmechanik; vielleicht hat die Freiheit letztlich ihren Ursprung in der fundamentalen Unterbestimmtheit quantenmechanischer Systeme. Oder wir suchen — das habe ich lange getan, weil ich das mit der Quantenmechanik für unwahrscheinlich hielt — in den Grundlagen der Thermodynamik. Vielleicht ist sowas wie thermisches Rauschen die physikalische Grundlage unserer Freiheit. Jeder, der einmal ein EEG gesehen hat, weiß, wieviel Rauschen es da gibt. Es heisst spontane Aktivität und ich habe auch so meine Hypothesen, wozu das gut sein könnte; für exploratives Verhalten zum Beispiel. Dafür, dass wir nicht auf die starre Gleise vorgegebener Verhaltensmuster festgelegt sind; dafür dass, wir unvorhersehbare Dinge tun können.

Aber all das stelle ich einmal beiseite und möchte stattdessen einmal abschliessend nach oben schauen, anstatt immer nach unten. Also nicht auf die Bestandteile, sondern auf die Möglichkeiten ihrer Zusammenfügung. Ich glaube, dass auch im Zusammenfügen eine Art Indeterminismus erzeugt werden kann; und man sieht es, indem man fragt: „Wozu kann man einen Hammer verwenden?“ Die Frage kommt nicht von mir, sondern von dem theoretischen Biologen Stuart Kauffman. Er stellt sie seinem Publikum, um die Entstehung von Neuem in der Evolution zu verdeutlichen; der Hammer steht stellvertretend für Gene oder Eiweisse. Also: Wozu kann man einen Hammer verwenden?

Natürlich, um Nägel reinzuhauen. Man kann auch eine Scheibe damit einschlagen. Mann kann aber auch Eisen für ein Schmiedewerk damit schmieden. Oder man kann ein Klavier damit zusammennageln. In den letzten beiden Beispielen wurden mit dem Hammer neue Möglichkeiten geschaffen, einen Hammer zu verwenden. Einmal als Schmiedekopf in einem Schmiedwerk, einmal als Hämmerchen, die die Saiten eines Klaviers rühren.

Die Beispiele mögen an den Haaren herbei gezogen sein; aber worauf ich hinaus will: Manche Verwendungsmöglichkeiten von Hämmern erzeugen ihrerseits eine Menge neuer Verwendungsmöglichkeiten für Hämmer. Die Zahl der übrig bleibenden Möglichkeiten verkleinert sich also nicht zwangsläufig mit jeder gefundenen Anwendung, sondern sie kann sich auch vergrössern. Wenn man genauer hinguckt, kann sie sich sogar enorm vergrößern, schneller sogar, als exponentiell. Das liegt an der Wachstumsgeschwindigkeit kombinatorischer Funktionen. Jeder, der mal ein Adventure-Spiel gespielt hat, kennt dieses kombinatorische Wachstum.

Und das erzeugt eine neue Art von Indeterminismus, die ich mal kombinatorischen Indeterminismus nennen möchte. Kaufmanns Frage kann man im Zusammenhang mit Freiheit präzisieren zu: Gibt es eine festlegbare Anzahl von Möglichkeiten, einen Hammer zu verwenden? Und die Antwort, auch wenn ich einen strikten Beweis an dieser Stelle schuldig bleibe, lautet wahrscheinlich: Nein.

Damit komme ich ans Ende. Freiheit, wollte ich darlegen, wird nicht dadurch unmöglich, dass es Naturgesetze gibt. Stattdessen stellt heraus, dass es darauf ankommt, wie diese Gesetze zusammen wirken, um einen Korridor von Möglichkeiten zu eröffnen. Freiheit, wollte ich gleichfalls plausibel machen, bezieht sich auf eine Art von Bewegungsgesetzen; Bewegungen, die weder komplett deterministisch, noch komplett indeterministisch sind. Unsere Intuition mag solche Bewegungen zunächst für unmöglich halten, aber manchmal irrt unsere Intuition. Die Aufgabe bleibt noch, zu zeigen, wie unsere Freiheit im Einzelnen funktioniert. Aber das ist eine schöne Aufgabe für ein anderes mal. Einstweilen schliesse ich den Kreis, indem ich Ihnen, wie wir nun wissen: Aus eigenem Entschluss, und nicht, weil ich nicht anders könnte — meinen herzlichen Dank fürs Zuhören verstatte: Vielen Dank!